封面新闻记者 徐语杨实盘配资平台

行走在城市中,我们时常能在桥洞、隧道或是建筑外墙上看到各式各样的涂鸦作品。我们对这些“行为艺术”已然习以为常,但不管圈内还是圈外,却鲜有以研究的视角探寻这个群体。他们为何而创作?他们如何创作?

美术馆外绘制的涂鸦墙

8月28日下午,一场聚焦涂鸦艺术的展览“行动在街头的少年”在成都近悦儿童美术馆开展,策展团队从全国各地聚集27位优秀涂鸦写手,通过回溯性的视角,以写手们的个案,辅以近三十年来的涂鸦文献,呈现出一部写在墙上的青少年心灵简史,也借此来讨论涂鸦何以作为青少年的自我觉醒与自我教育的路径。

与其他类似展览不同的是,策展团队并未将视线局限于“潮流”之中,而是试图通过个案研究与文献梳理,讨论涂鸦艺术进入中国近30年来,如何影响了一代又一代青年群体,以及在当下的商业化艺术浪潮中,涂鸦艺术何去何从。

展览现场

27位涂鸦写手的个案被分隔为不同的展区。策展人介绍到,每一位参展人的作品,都是旧作新创——将他们刚接触涂鸦艺术时的作品进行当下的再创作,以这种回溯和回望的视角,来探究涂鸦如何对自身艺术路径产生影响,以及形成自我教育。

记者还在现场看到一组有趣的“涂鸦编年史”。在通往展区的楼道上,策展团队详细梳理了从1994年涂鸦真正进入中国内地到如今每一年的大事件。策展人田萌告诉记者,虽然展出的文字资料有限,但要不断核实和考证调查,这项工作也耗费了2个月时间。

楼道上以文献梳理的方式展现了涂鸦编年史

在展区的墙上,一块块涂鸦知识展板给观众带来全面“科普”。比如有一块展板上详细举例了涂鸦艺术中的术语——“劲爆涂鸦”“喷头”“填色”等等;在另一块展板上,则详细介绍了涂鸦第一次走进教室的场景。在展区外围,可以看到不同年代涂鸦使用的工具,根据介绍我们能发现,有些工具的确是“老古董”。

不同年代使用的涂鸦工具

在对涂鸦历史的追溯中,策展人田萌和团队发现,无论在中国还是世界其他地方,涂鸦者们大多数都是从青少年时期开始创作的。年龄对研究涂鸦来说有着至关重要的意义。

田萌认为,在青少年时期,他们怀揣着一种生命激情,而不是艺术家的梦想开始涂鸦。在很大程度上,这是因为涂鸦的空间语境与行动方式对他们来说有着更大的吸引力,也因为涂鸦是一种直接的,且有一定挑衅性的生命激情的释放表达方式。探寻涂鸦对于青年群体创作的意义,这也是本次展览的初衷。

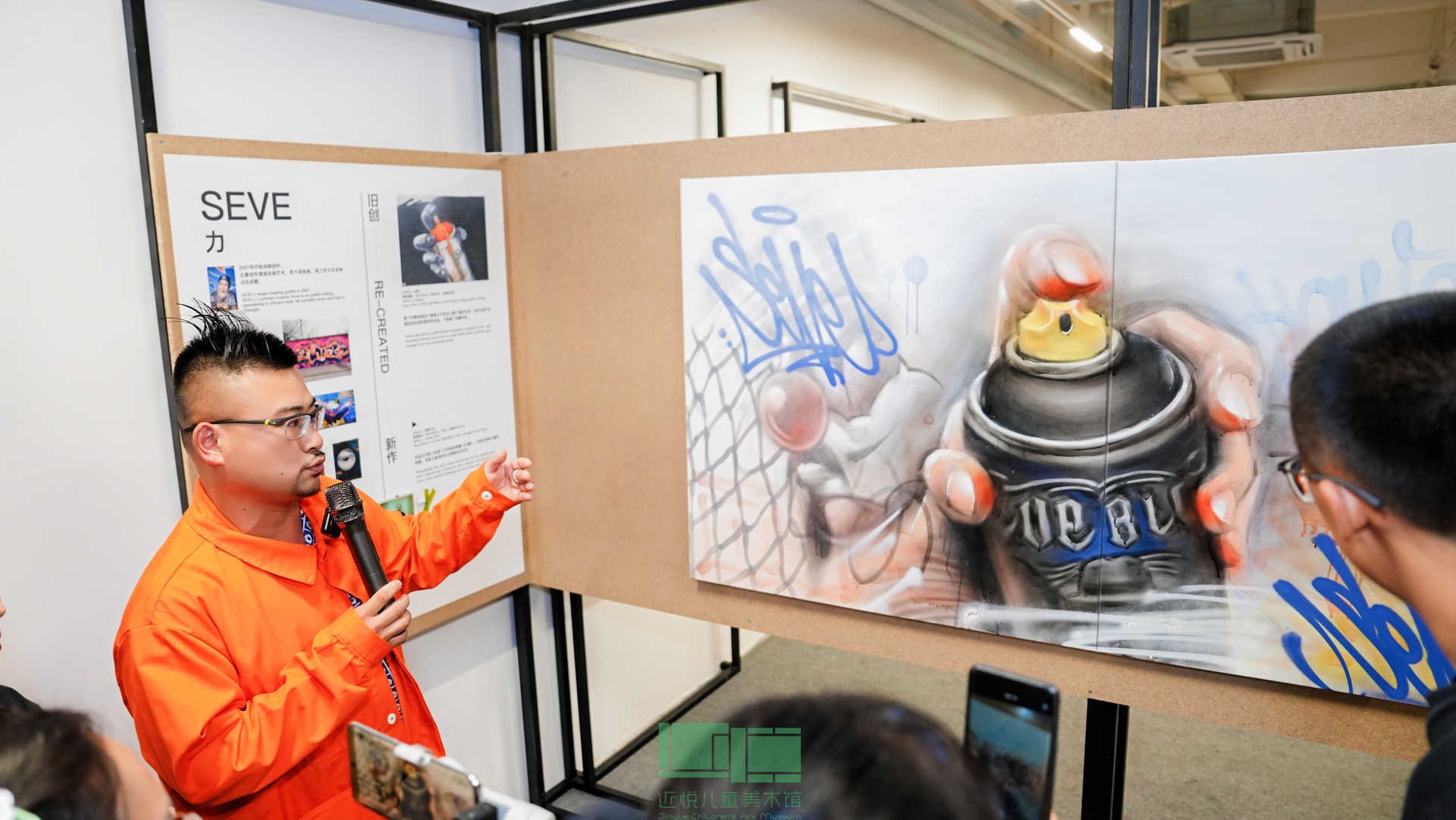

策展人正在导览

另外,涂鸦是与滑板、街舞、说唱等街头文化一同兴起的,而街头文化在当下已经为公众所接受。然而,这并不意味着涂鸦已经成为一个可以被人全然理解的文化,如何理解涂鸦也是一个值得探讨的问题。比如:涂鸦究竟该不该算艺术?许多涂鸦者也不将涂鸦视为传统意义上的艺术,所以他们自称“写手”而非艺术家。

“显然,无论是在世界其他地方还是在中国,涂鸦与其环境的互动远比我们在此所提示的要复杂得多。在世纪之交开始涂鸦的这一代写手,如今都已陆续步入中年,但在他们身上依然保有极大的创作热情与行动激情。在他们以及后来者的写手身上,我们可以引申出非常丰富而有趣的话题。”田萌说道。

知名艺术评论家吕澎也来到了开展仪式现场,他提到,这次对涂鸦艺术的系统性梳理展览,在全国也较为少见。吕澎认为,涂鸦艺术是一种冒险、冲动和占领空间的行动,它与生俱来都带着创作人个体的思辨和批判精神。优秀的涂鸦作品能启迪我们的思想,对社会进步是有推动力量的。

据悉,本次展览展期至12月1日。

(图据主办方)实盘配资平台

上阳网提示:文章来自网络,不代表本站观点。